Nama St. Kartono tidak bisa dipisahkan dari nama SMA de Britto Yogyakarta. Setidaknya ada dua alasan. Pertama, dia adalah guru pada sekolah yang siswanya pria semua itu. Dengan begitu, sehari-hari ia mengajar dan mendampingi anak-anak didiknya di sekolah yang terletak di Jl. Solo Yogyakarta itu.

Kedua, dia selalu mencantumkan keterangan: St. Kartono, Guru SMA de Britto Yogyakarta setiap kali menulis di media massa.

Ratusan artikelnya tentang pendidikan, khususnya pendidikan menengah tersebar di berbagai media. Dan pada bagian akhir tulisannya itu selalu terpampang keterangan tersebut.

Selain itu, sejumlah buku sudah ia hasilkan. Dan lagi-lagi, keterangan: St. Kartono, Guru SMA de Britto Yogyakarta, terpampang di sana.

Ketika ia keluar sebagai “Juara 1 Lomba Artikel Jurnalistik Kemendikbud 2020” pun, ia membawa predikat sebagai Guru SMA de Britto.

Bukannya dia tidak memiliki predikat lain yang bisa ia patrikan sebagai keterangan dirinya. Dia juga adalah seorang dosen bergelar Magister Humaniora, pembicara publik dan trainer laris.

Semua predikat itu tidak ia cantumkan sebagai keterangan dirinya saat menulis di media massa. Mengapa?

Ya, karena dia bangga sebagai seorang guru dan penulis, dan nama De Britto terasa magis baginya.

Mau tahu lebih jauh mengapa alumnus Fakultas Bahasa dan Sastra IKIP Sanata Dharma Yogyakarta ini begitu bangga menjadi guru dan penulis?

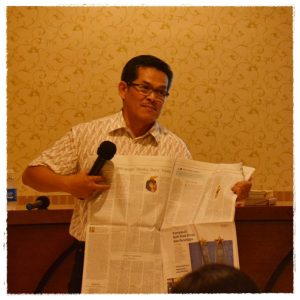

Ikuti obrolan singkat Emanuel Dapa Loka tempusdei.id/Altheraspublishing.com dengan “Juara 1 Lomba Artikel Jurnalistik Kemendikbud 2020” ini:

Bagi Anda, apa yang paling membanggakan sebagai seorang guru?

Pemikiran saya diperhitungkan. Artinya, tulisan saya dikutip, bicara saya didengarkan, kehadiran saya pun ditunggu. Hal demikian bukanlah sebuah ungkapan jumawa atau congkak. Ketika memulai dan memilih menjadi guru pada 1991 – situasi guru di negeri ini tidak mapan secara finansial dan status sosial, serta diremehkan secara intelektual. Maka, memilih jalan sunyi bertekun menulis sekaligus menyuarakan situasi konkret pendidikan itu butuh ketahanan. Tentu bukan sekadar “bersuara”, perlu memutukan diri dan mau tahu segala hal dalam dunia pendidikan.

Kebanggaan saya sebagai guru yakni terlibat dalam perubahan dan pertumbuhan pribadi orang-orang muda. Menyaksikan mereka tumbuh, jatuh-bangun menjadi orang baik dan pintar itupun menghadirkan kebanggaan.

Menurut Anda, apa spiritualitas dasar seorang guru?

Bagi saya spiritualitas guru adalah cara saya yang guru ini dalam bertindak mengekspresikan dengan sosok konkret dalam kehidupan sehari-hari. Spiritualitas saya terwakili oleh judul buku saya Menjadi Guru untuk Muridku (2011). Saya menjadi guru bukan pertama-tama untuk kurikulum, untuk atasan, atau untuk berbagai kepentingan.

Artinya, segala upaya, dedikasi, dan kreativitas bermuara untuk murid yang saya layani. Jika relasi dengan murid beres, pasti dengan yang lain beres – entah dengan pimpinan, dengan kolega, atau dengan orang tua siswa. Ketika saya meletakkan relasi saya dengan murid sebagai yang utama, apapun yang saya upayakan ya demi murid.

Masih berhubungan dengan kebanggaan sebagai guru. Anda juga seorang dosen dan pembicara publik, tapi mengapa selalu “predikat” Guru SMA de Britto yang Anda tulis sebagai keterangan penulis? Ini tanda kebanggaan terhadap profesi guru dan lembaga De Britto?

Yeach, sepanjang saya menulis – belum pernah menyertakan status diri selain Guru SMA de Britto atau pernah Wakil Kepala Sekolah SMA De Britto. Meskipun pernah menuliskan “St Kartono – penikmat dangdut” pada tulisan pendek di Kompas mengenai pentas dangdut rutin di taman hiburan rakyat.

Status guru yang tercantum di kaki tulisan itu punya konsekuensi bahwa tulisan ini cara pandang guru, intensi guru, hasil refleksi guru. Dan, hal ini juga menghadirkan tuntutan “Kalau Kartono menulis seperti ini, bagaimana kesehariannya dalam dunia nyata di depan kelas?” Hahahaha… Tidak sedikit penulis yang “terasing” dari tulisannya. Artinya, antara yang dituliskan bisa jadi bertolak belakang dengan yang dihidupinya.

Status guru yang saya pakai itu juga untuk membedakan dengan “pengamat”. Seorang guru yang menuliskan tentang pendidikan sama juga melakukan autokritik – kritiknya bisa jadi mengenai dirinya sendiri.

Saya bukanlah penonton yang meneriakkan cemooh dari luar arena persekolahan. Saya ada di dalam persekolahan itu, dan berkomitmen untuk membangun dari dalam.

SMA de Britto bukan sekadar kata atributif melabeli status saya. Lembaga inilah yang “memformat” saya – dengan segala isinya, baik para Jesuit yang tiada henti “menuntun dan menjaga spirit keguruan” maupun kolega yang menghidupkan dinamika lembaga.

Tidak berlebihan jika dengan cara menyebut diri sebagai Guru SMA Kolese de Britto – saya belajar terus merasa “memiliki De Britto dan dimiliki oleh De Britto”. Guru inilah panggilan hidup saya, cirinya saya gembira menjalani dan berkembang sebagai pribadi.*